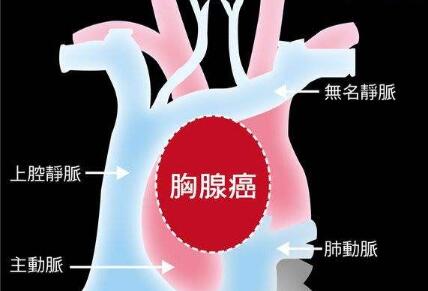

胸腺瘤是前縱膈常見的腫瘤,起源于胸腺的上皮細胞,占縱膈腫瘤的20%-25%,占前縱膈腫瘤的50%。胸腺瘤分為非侵襲性和侵襲性胸腺瘤兩種,好發于50~60歲成年人,兒童少見,無明顯的性別差異。一般生長緩慢,半數胸腺瘤患者初期可無明顯癥狀,多在X線或胸部CT檢查時被偶然發現。

患者楊先生,今年54歲,來自東北的他患有先天性心臟病。6年前,楊先生體檢發現胸腺畸胎瘤,由于身體沒有明顯不適,他并沒有重視也未定期檢查。“當時畸胎瘤大約有乒乓球大小,我沒當回事,而且我害怕開胸,便放任生長。”直到2008年復查發現這個腫瘤已經長到有拳頭那么大了,考慮到惡變的可能,楊先生在當地醫院做了開胸手術切除治療,術后接受了30次輔助放療并開始定期復查。

“放療結束后第二年的復查結果良好,我就又沒把這回事放在心上。”然而在2019年6月出現右側胸腔積液,12月CT檢查顯示心包膜、右側胸膜以及間葉胸膜增厚多發結節,考慮轉移瘤。當地醫生建議他進行化療,但是他拒絕了。“我在哈爾濱、北京都看了許多醫院,但是都沒有得到很滿意的結果。”

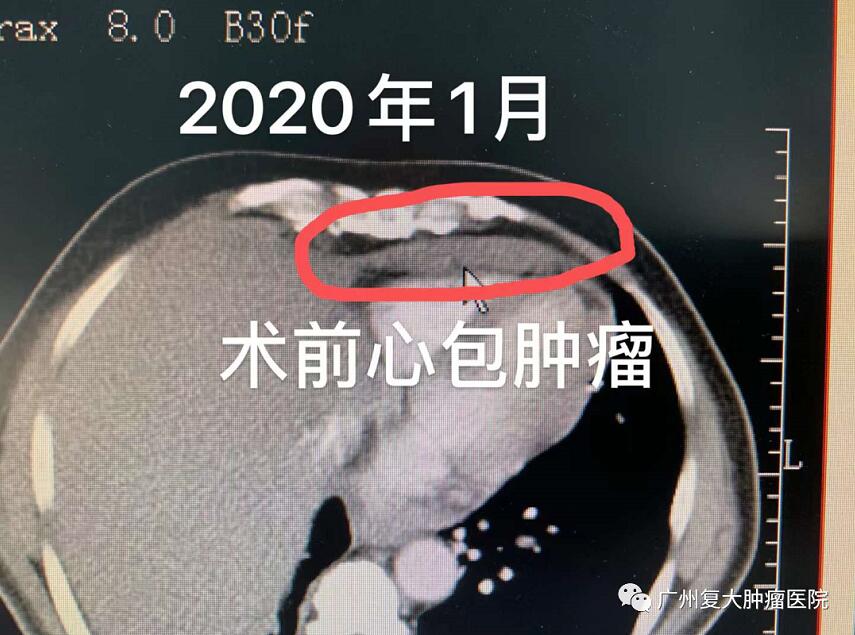

為求進一步診療,楊先生尋醫問藥,2020年1月份來到廣州復大腫瘤醫院就診。入院后我院醫療一科的專家迅速組織會診,在排除微創治療禁忌后,牛立志院長為他實行胸膜、心包多發轉移瘤碘粒子植入+冷凍消融治療,并且進行右側胸膜穿刺活檢。

牛立志院長指出,微創消融治療可局部滅活腫瘤,減輕腫瘤負荷,延長患者生存時間;而穿刺活檢能明確病理。結合臨床和免疫組化結果,楊先生的病理符合原B3胸腺瘤轉移。

B3胸腺瘤是什么?胸腺瘤是起源于胸腺上皮細胞的腫瘤,胸腺內淋巴細胞無腫瘤細胞生物學特性。2004年WHO 將其分類為:A型、AB型、B型和C型。

☆ A型——腫瘤上皮細胞呈梭形或卵圓形;

☆ AB型——同時具有A型和B型特征;

☆ B型——腫瘤上皮細胞呈上皮樣或樹突樣,根據上皮細胞和淋巴細胞的比例和腫瘤細胞異型性將B型又分為B1、B2、B3;

(注意:A型、AB型胸腺瘤是良性腫瘤,B1-B3型是良性腫瘤具有惡性活性。)

☆ C型——即胸腺癌,細胞異型性明顯,喪失胸腺的特殊結構,與其他器官的癌相似。

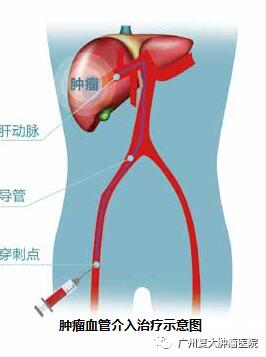

由于疫情原因,直至去年3月份楊先生才回來醫院復診。結合入院相關檢查,暫未發現化療的禁忌癥,楊先生開始接受胸腺瘤及多發轉移瘤經動脈介入灌注化療。“醫生跟我說如果來復大這邊化療采用介入化療,但因我路途遙遠,醫生建議我在當地化療,又方便又可以節省路費。”

相對于全身化療來說,介入化療是微創技術,無需開刀,通過皮下置入動脈泵或直接經導管將化療藥注入腫瘤的供血動脈,以提高藥物在腫瘤內的濃度,從而獲得更好的腫瘤反應,并降低化療藥物在體循環中的濃度,減少對其他臟器的毒副作用。就這樣,楊先生按照我院提供的化療方案在當地化療9個療程,病情穩定。

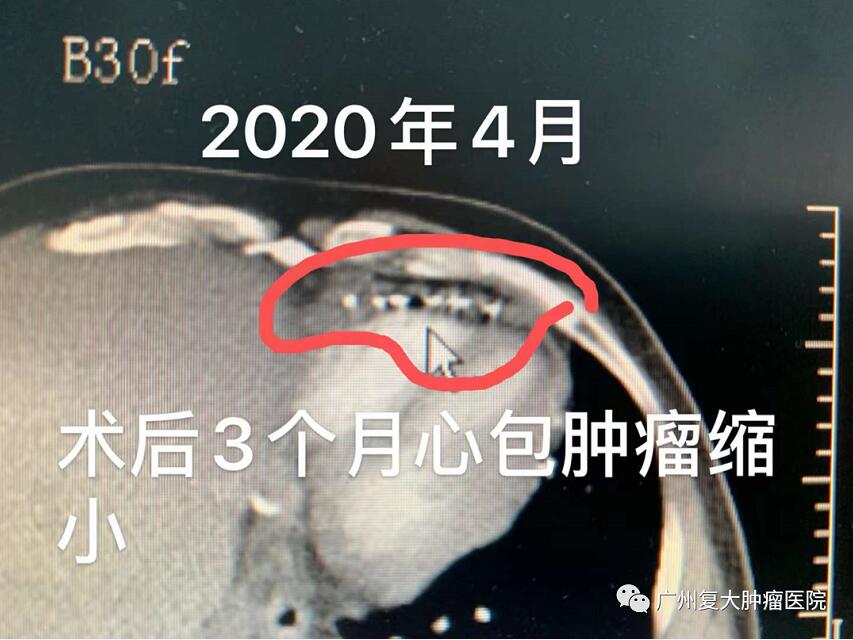

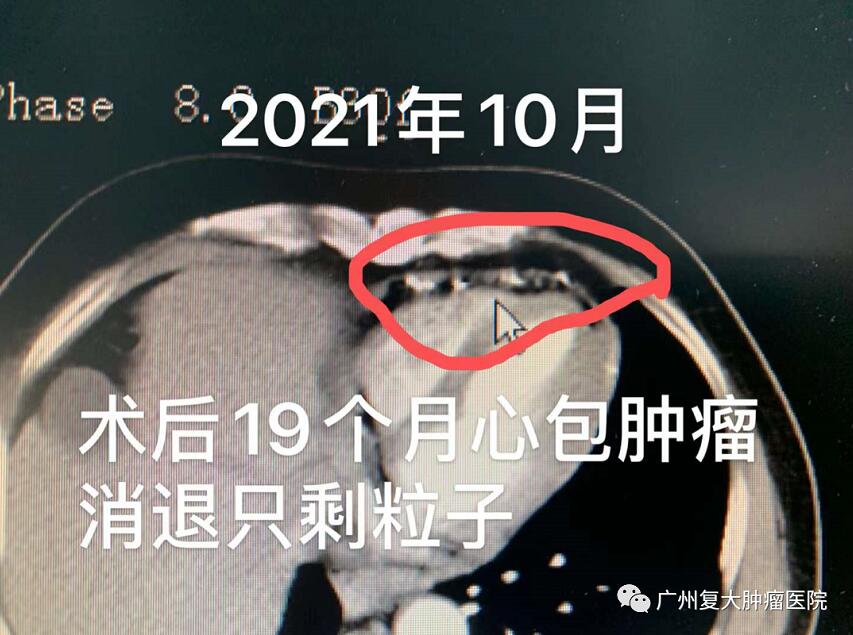

此次入院檢查顯示,楊先生的心包膜、右側胸膜轉移瘤部分病灶碘粒子植入術后較前縮小;部分活性殘留。由于胸腺瘤的侵襲性及易復發的特點,我院梁冰主任再次為楊先生實行碘粒子植入術,以達到局部滅活腫瘤,減輕腫瘤負荷,延長患者生存時間的效果。

“對比之前的CT圖像,患者心包腫瘤縮小只剩下一排排粒子。”牛立志院長表示,胸腺位于前縱隔,毗鄰氣管、食管、縱隔大血管,甚至與其粘連,侵犯周圍組織、器官。對非轉移胸腺瘤患者而言,手術切除仍是主要治療方式,但還是有部分患者由于各種原因手術不能進行。這些無法手術的患者,可通過術前輔助放療以增加手術概率,或在非完全切除后進行輔助放療。

碘粒子植入是一種微創治療技術,將碘粒子植入到腫瘤內部,讓其持續釋放出射線以摧毀腫瘤的治療手段。與外科切除和放化療等其他療法相比,惡性胸腺瘤冷凍療法聯合粒子植入存在其獨特的優勢:

(1)消融方法簡單,侵入性低,安全性較好;

(2)術后復發可重復手術率高;

(3)通過對可能冷凍消融不完全的危險區域進行了碘粒子種植術,可防止冷凍不徹底,延緩腫瘤復發的時間。

“從良性到惡性,很大部分原因是我不重視病情引起的。”楊先生告訴我們,有病得治,早發現早治療才是硬道理。同時,他也表示回家休養將會謹記醫囑,注意飲食,增加自身的免疫力,把病情控制,延長生命。