全身化療時,化療藥物全身分布,腫瘤組織內藥物濃度低,經常達不到足夠的腫瘤細胞殺傷力,而全身其他臟器內藥物分布不可忽視。因此,全身副作用大,而腫瘤組織內殺傷力不滿意。為此,人們常改用介入法動脈灌注給藥。將導管插入到腫瘤組織附近的供血動脈內,直接動脈灌注給藥。這樣,腫瘤區化療藥瞬間濃度大大提高,但缺點是藥物很快隨血液向全身流走,達不到高濃度化療藥持續發揮作用。

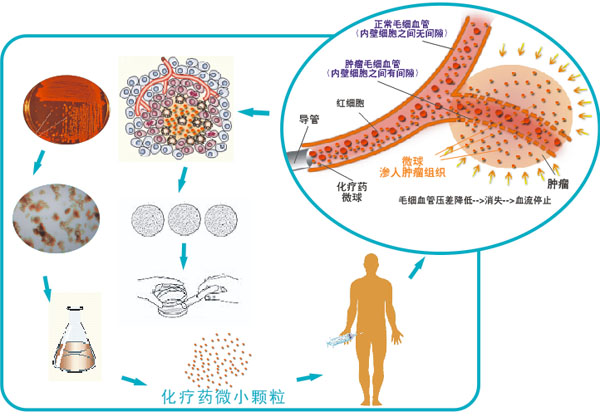

腫瘤微血管介入療法(Cancer Microvessel Intervention, CMI)是采用特殊工藝,將多種化療藥物配成微米級的微小顆粒,再按介入法超選擇插管到腫瘤供血動脈內給藥。這種化療藥物微小顆粒將選擇性地滲透到腫瘤組織內并保持長時間高濃度。其原理是:腫瘤毛細血管內皮細胞間有很多縫隙,而正常毛細血管內皮細胞間是緊密連接的。這樣,介入法超選插管注入的化療藥微小顆粒滲透到腫瘤組織間隙內,引起組織滲透壓增高,壓迫腫瘤毛細血管選擇性閉塞,從而使化療藥物較長時間滯留于腫瘤組織內。而到達正常毛細血管內的化療藥則由于顆粒過小,不會引起毛細血管栓塞,隨血流流走,加之化療藥用量極微,故不會對正常組織產生過多損傷,全身副作用非常小。

腫瘤微血管介入療法原理 (Cancer Microvessel Intervention,CMI)

一、治療原理圖

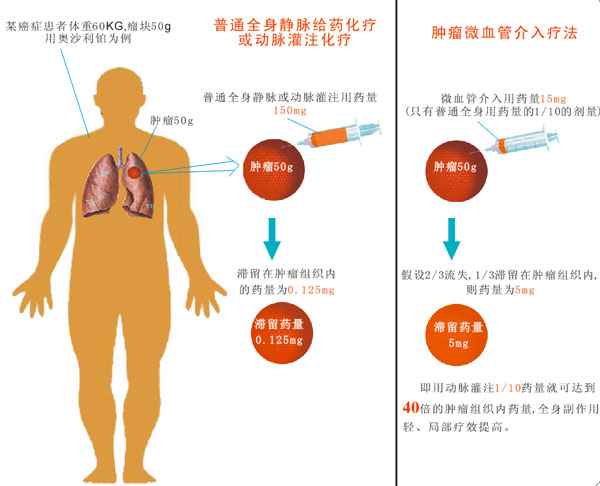

二、腫瘤微血管介入的優勢

下面做一假設,將微血管介入與全身靜脈給藥化療或動脈灌注化療做一對比,更容易理解微血管介入優勢。

60kg體重的患者,假定腫塊重量50g(0.05kg)。

全身靜脈給藥 | 使用奧沙利鉑全身給藥150mg,則粗略計算腫瘤組織最多分得到0.125mg奧沙利鉑,其余則分布于全身其他組織或血流當中。 |

微血管介入治療 | 用1/10的劑量,即15mg奧沙利鉑動脈超選擇插管局部給藥。假設2/3劑量的藥物隨血流流失于體循環中,而1/3劑量按照上述原理停留于腫瘤組織內較長時間。50g的腫塊得到5mg奧沙利鉑,即腫瘤組織內化療藥物為靜脈給藥的40倍(5mg=0.125mg*40)。 |

因此,很明顯,化療藥的殺傷作用也隨之明顯強于靜脈或動脈灌注給藥。

這就是微血管介入的優勢。

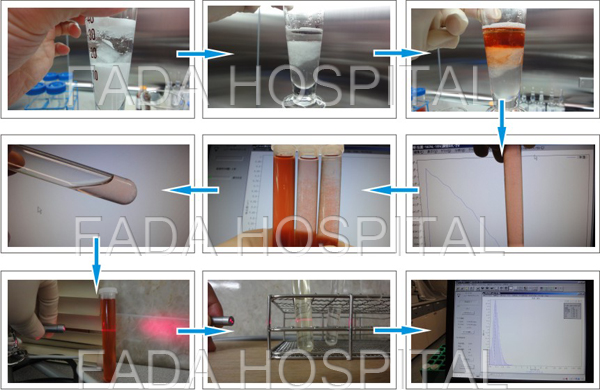

三、微血管介入療法化療藥制備過程

四、微血管介入治療病例

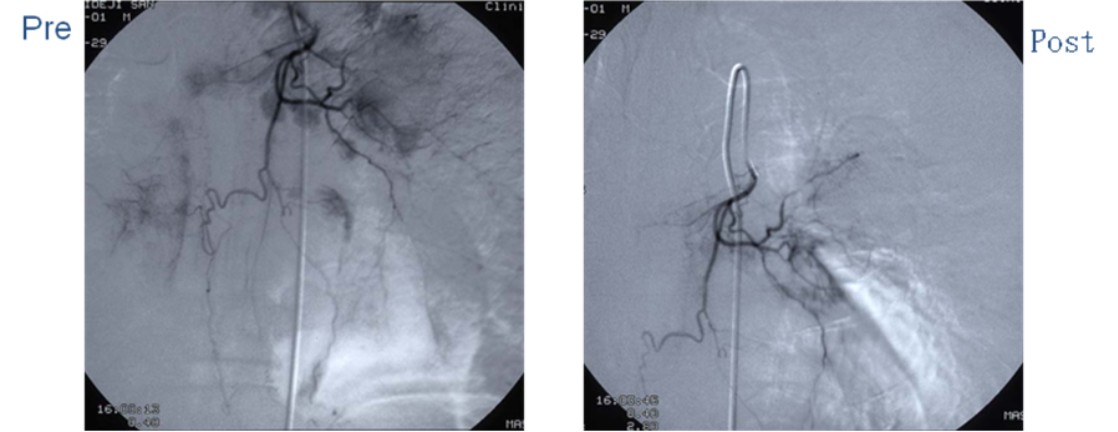

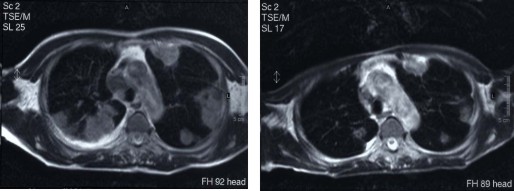

病例1 肺癌

A 治療前DSA造影支氣管動脈 B 化療藥關注后立刻造影,瘤血管明顯減少

C治療前MRI片示雙肺內多發病灶 D 治療1月后查病灶明顯減少

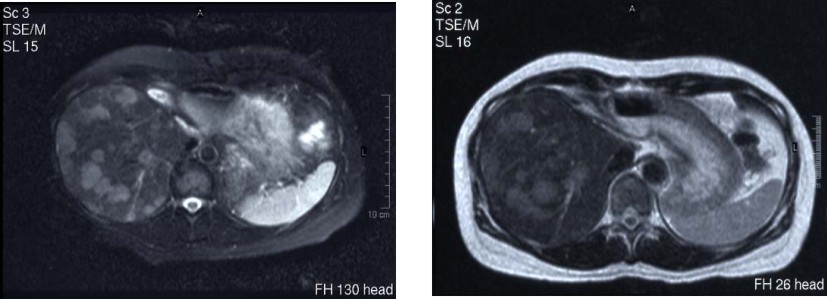

病例2 乳腺癌肝轉移

A 治療前DSA示肝內廣泛瘤染色 B 微血管介入治療后立刻造影示染色早明顯減少

C 治療前MRI示肝內廣泛病灶 D 治療3月病灶減少

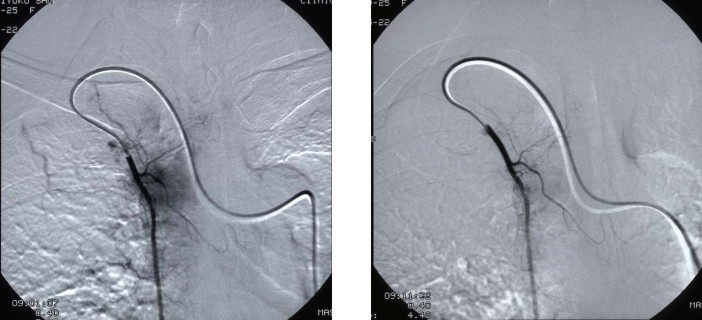

病例3 乳腺癌骨轉移

A 治療前DSA造影見胸骨區瘤染色 B CMI化療藥物治療后立刻造影見瘤染色明顯減輕

C 治療前MRI顯示胸骨病灶 D 治療后轉移灶消失

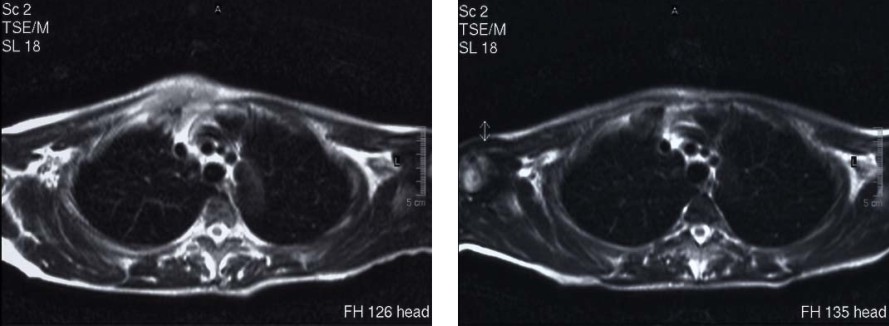

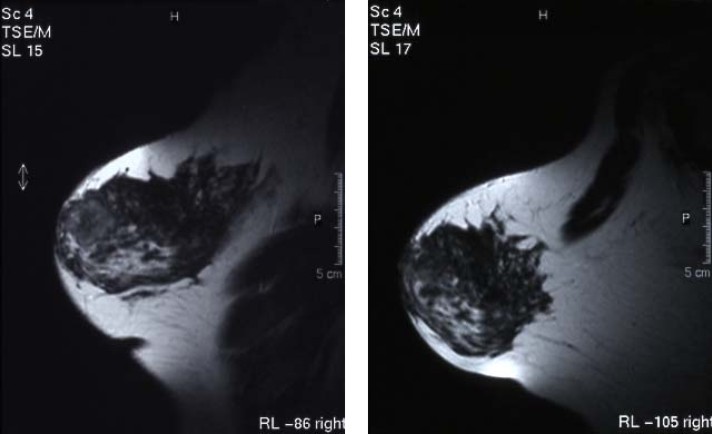

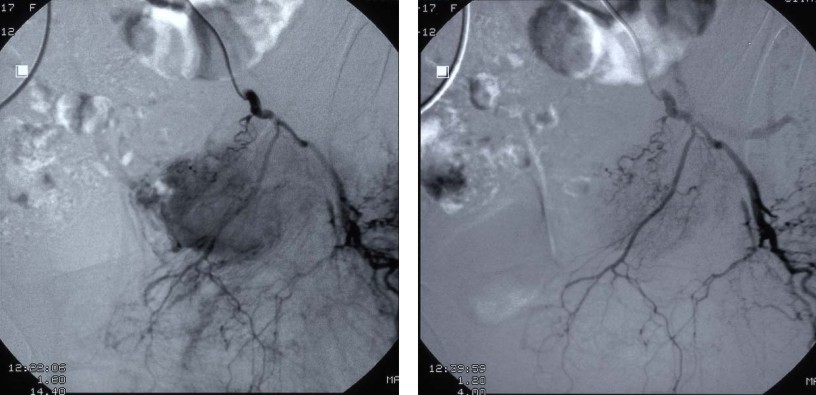

病例4 乳腺癌 stage IIIA

A 治療前DSA示乳腺病灶 B 微血管介入后立即造影瘤染色消失

C 治療前DSA D 治療后3個月見病灶消失

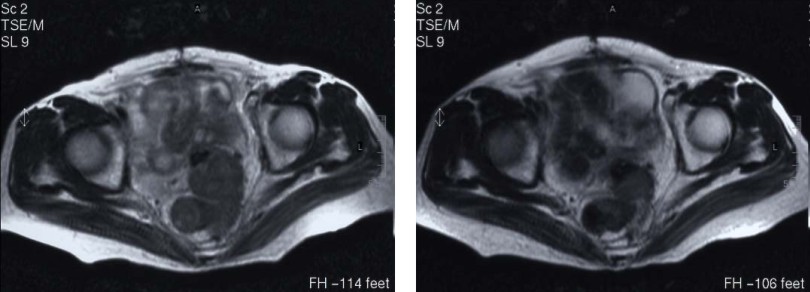

病例5 結腸癌

A 治療前DSA B 灌注CMI化療藥物立即造影瘤染色明顯減少

C 治療前MRI見乙狀結腸病灶 D 治療后病灶縮小

五、復大腫瘤醫院介入治療團隊

前排右1為樸相浩專家

樸相浩副教授

樸相浩博士,中國第四軍醫大學放射學專業畢業,后在該大學和北京從事腫瘤微創治療。1996'1997 年赴韓國國立慶尚大學附屬醫院以訪問學者的身份從事相關研究。近年來,在韓國、日本多家腫瘤介入專科醫院學習和工作,師從多名日本著名放射介入專家,開展全世界唯一的選擇性腫瘤微血管阻滯治療,治療各種腫瘤患者萬余例,使得許多病人的腫瘤得以控制甚至治愈,創造了腫瘤介入治療的奇跡。